背 景

世界人口の約10%が慢性の腎臓病を患っているとされており、200万人以上が人工透析や腎移植を受けています。その一方で、根治的治療法は存在せず腎移植のドナーも圧倒的に不足しています。わが国でも臓器移植希望者の88%は腎臓です(約14,500人)。しかしながらドナー数が少なく、腎臓移植まで平均して14年9ヶ月の待機期間となっている現状があります。

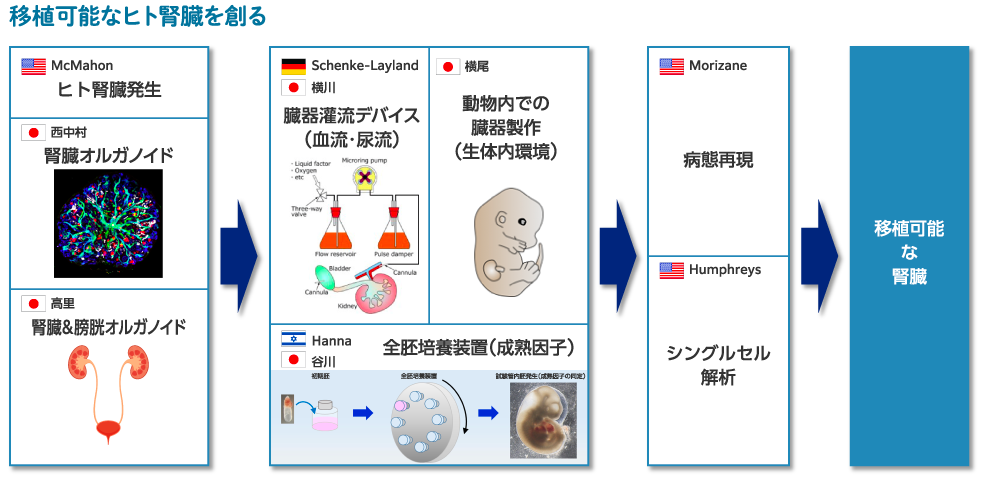

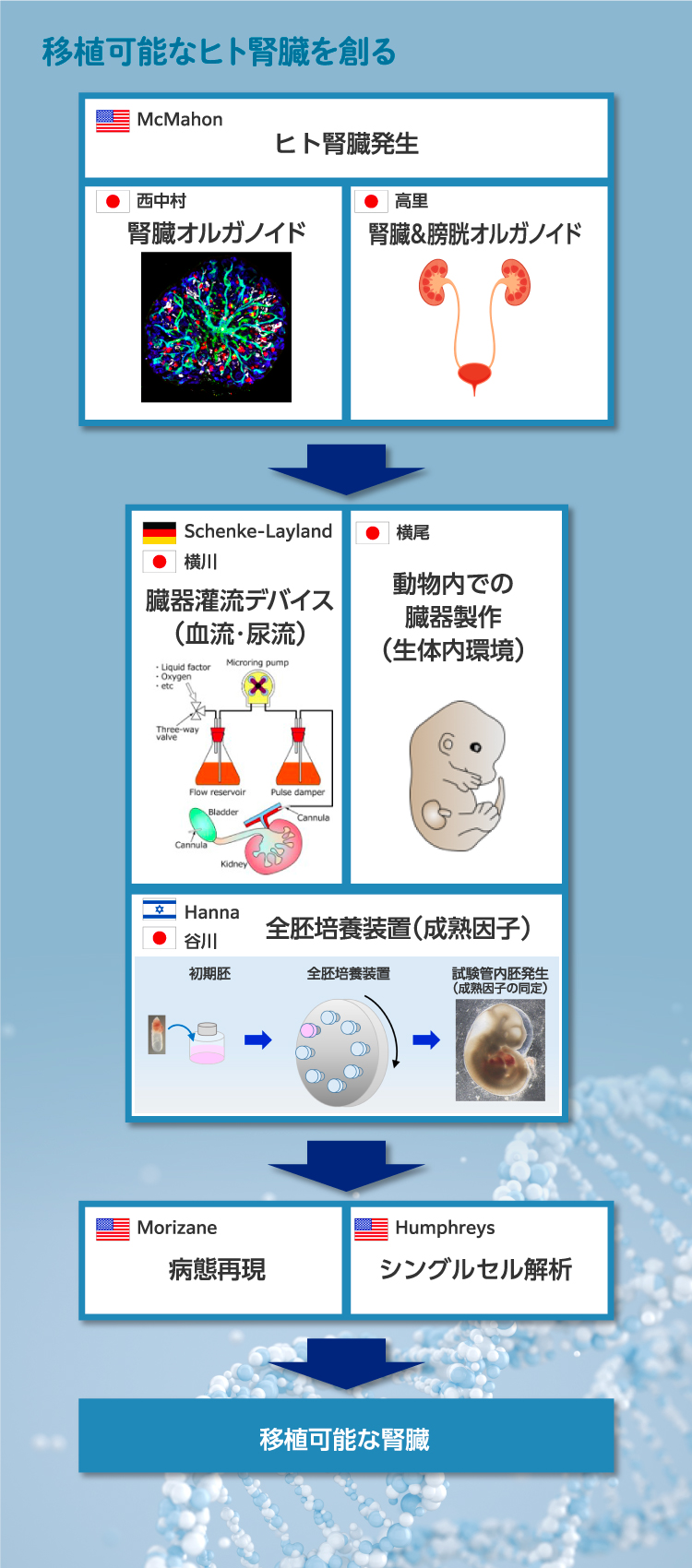

移植可能なヒト腎臓を創る

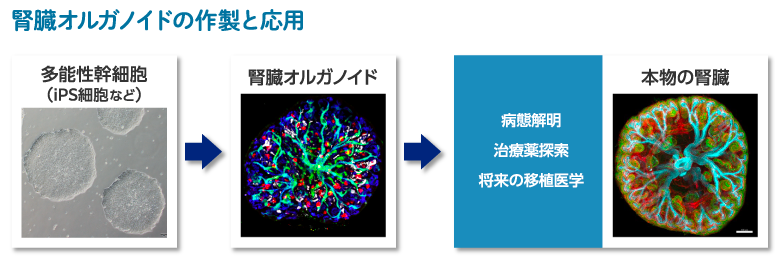

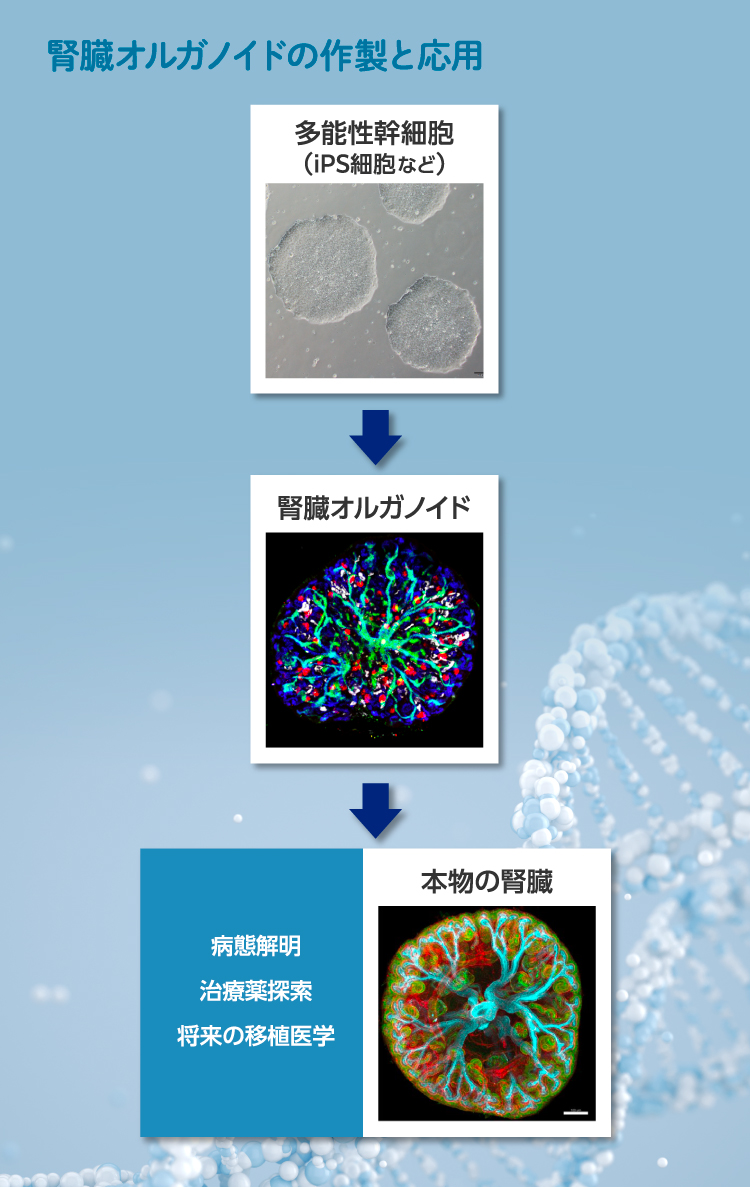

これまで複雑な構造と機能を有する腎臓を人工的に作るということは夢物語とされていましたが、2014年に我々は「腎臓オルガノイド」と呼ばれるミニチュアの腎臓を試験管の中で作り出すことに成功しました。この発見が転機となり、この10年で腎臓オルガノイドは遺伝性腎疾患の病気の仕組みを解明する研究などに用いられつつあります。

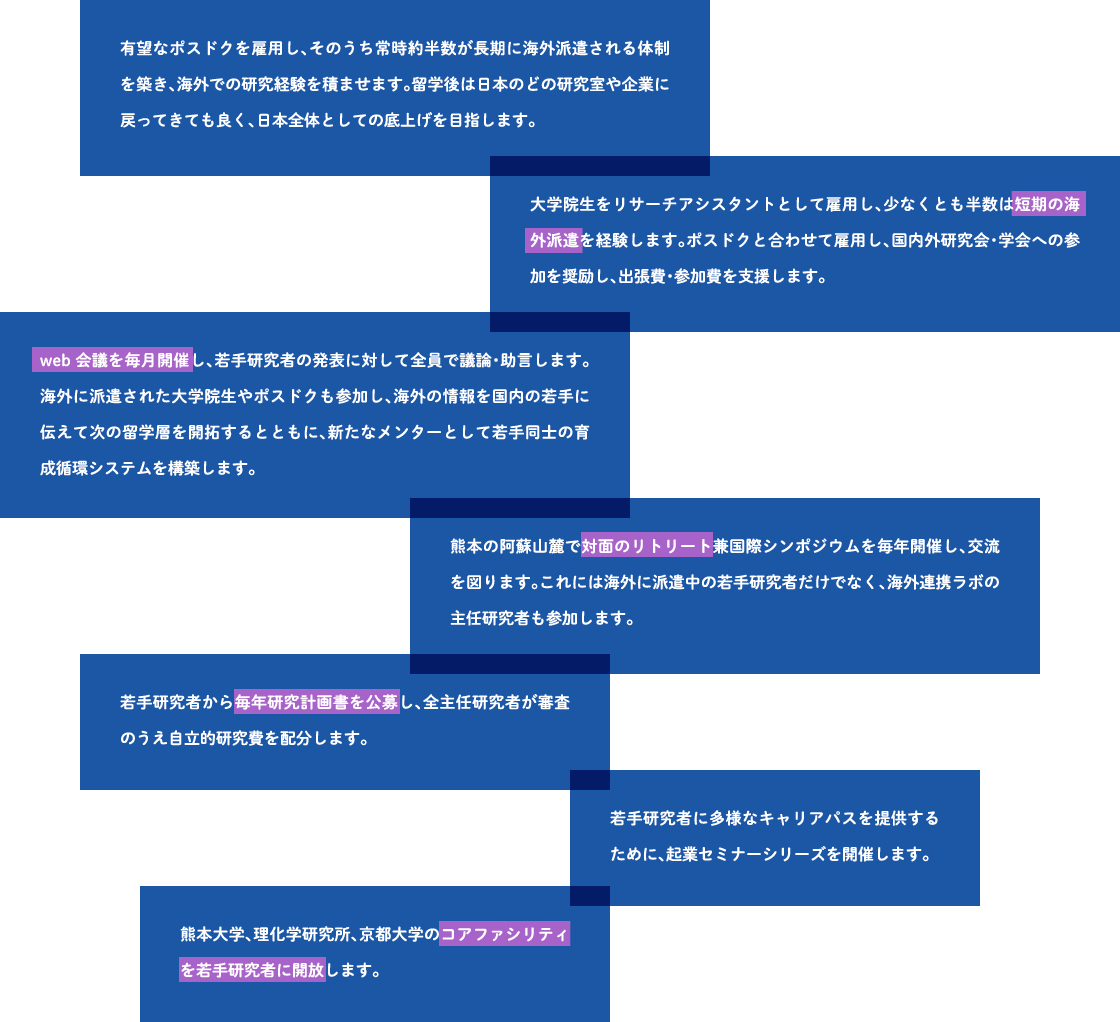

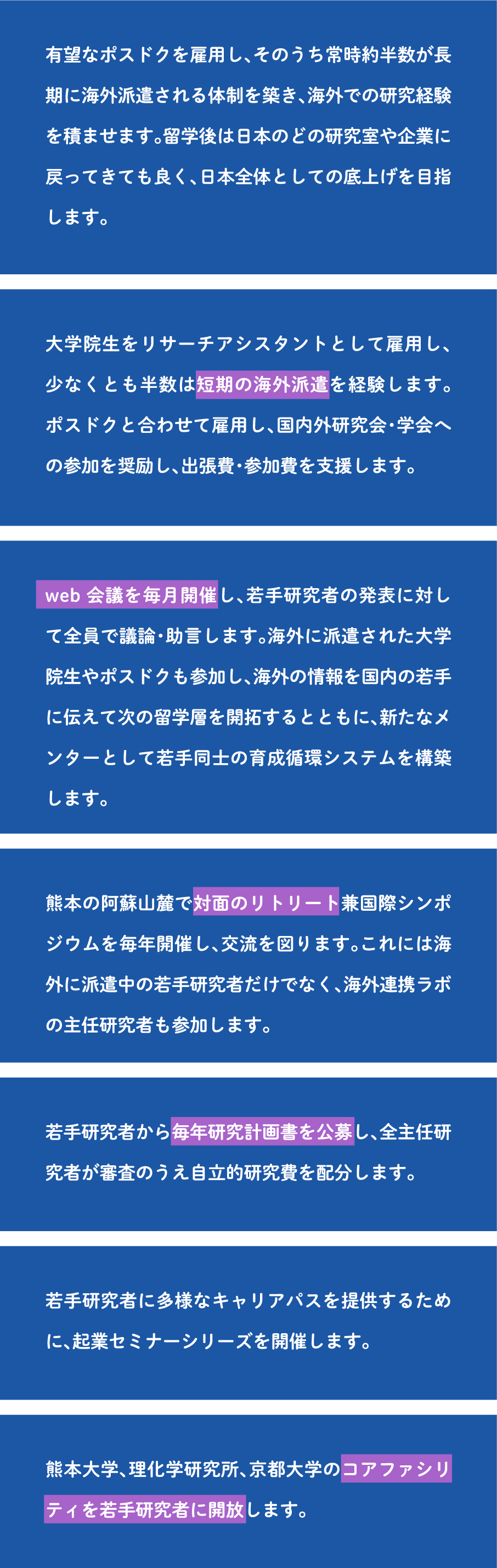

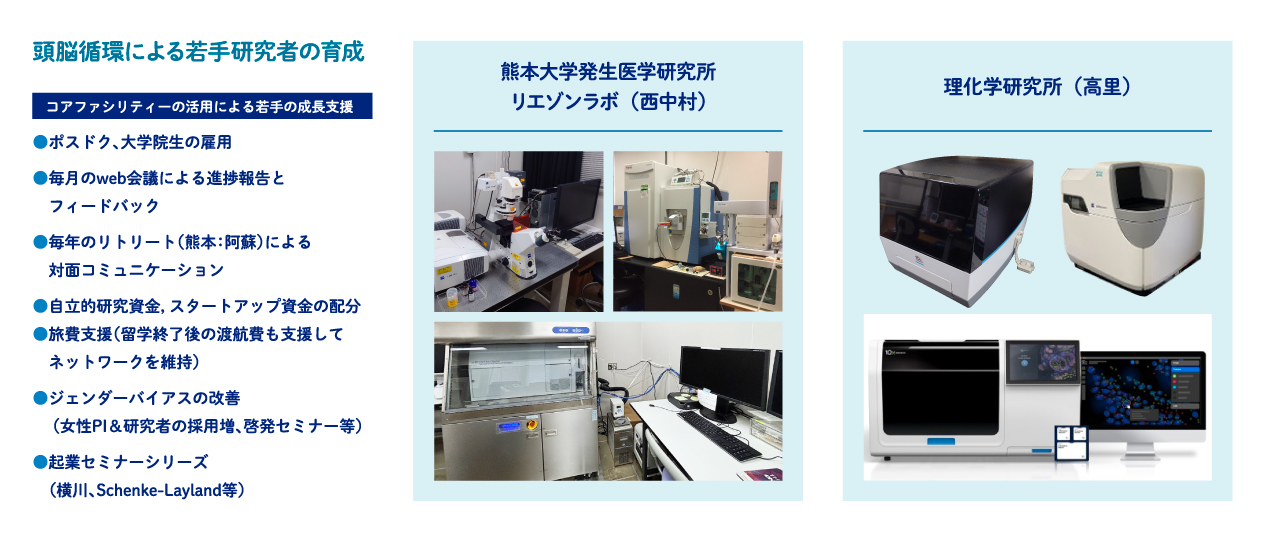

本計画は将来の移植医療のために、この技術を更に発展させ、高次な構造と機能・成熟度を持つ次世代腎臓オルガノイドを作製することを目的とします。ヒト発生学、微細な装置を使った技術、新規全胚培養システム、さらには動物の体内で臓器を作る技術など、多様かつ最先端の手法を結集することで、より成熟し機能を有する移植可能な腎臓オルガノイドを目指します。そのために国内、海外の研究者が強固な国際研究ネットワークを形成して共同研究を行うとともに、その中で若手研究者が流動することによって次世代のリーダーを育成します。